陸上競技のルーツをさぐる34

棒高跳の歴史<そのⅢ>

「木登り法」による棒高跳

19世紀後半、英国のアルバースターン地方で多く用いられていた跳び方は、「木登り法(Tree Climbing Method)」と呼ばれるものでした。この跳躍法は、野球のバット等に使われる長さ約4mの「トネリコ」や、スキー板等に使われる「ヒッコリー」の木材に3インチ(約7.6cm)角の「鉄製の三脚架の穂先(tripod of iron)」を付けた棒を使う。

選手は棒の中間あたりを握って、ゆっくりと20m余りを助走し、バーの手前約90cmのところに「三脚架」を立て、体を振り上げ、さらに登りはじめます。上方に置いた手を棒の上30cm以内に上げて、下の方の手もそれに伴って引き上げます。

こうした動作を棒が垂直に立つまで4~5回繰り返す。棒が倒れ始めるタイミングで自分の膝を引き上げ、座るような姿勢でバーをクリアします。そして棒が着地側に倒れてバーを落とさないよう助走路側に押し返すというスタイルでした。

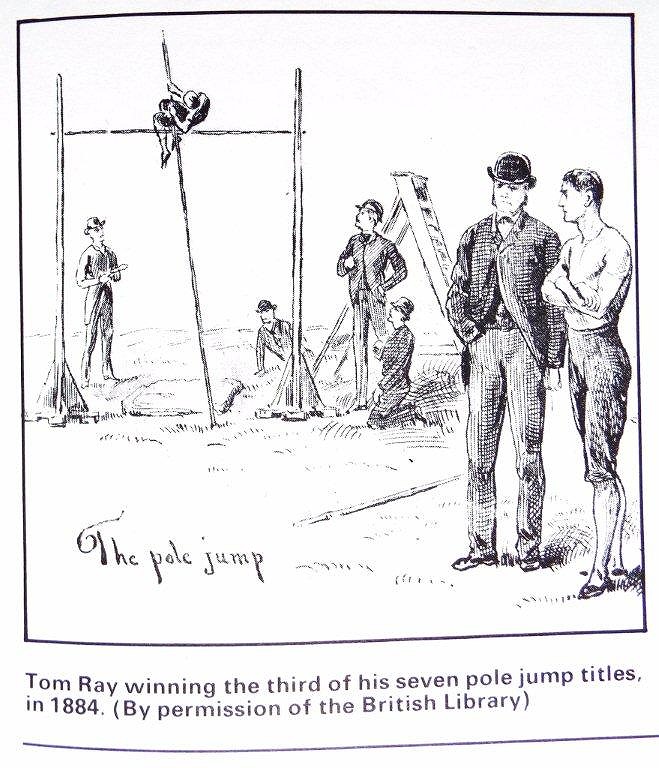

この跳躍法は1889年頃まで大流行し、アルバースターン地方のT・レイは1881年の初優勝以来、計7回も英国選手権を獲得し、3m43の好記録を残しました。

しかし、米国の競技者たちはこの方法は「アクロバット的な<わざ>以外の何物でもない」と批判し、踏み切った後に身体が空中に浮き上がれば「下の手を上の手の上に持ち替えることを禁止する」いうルールを確立しました。このルールは今日も厳然として「規則書」に明記されています。

当時の跳躍法は、図版①のようにバーを越えてからも身体は反転しないまま正面を向いて着地姿勢に入っていました。この『木登り法』時代には棒を立てる時点で折れることが多く、英国の諸学校では危険性を考慮して陸上競技の種目から棒高跳を排除したため、一時は消滅しかけました。

米国における棒高跳

一方の米国では、1879年にB・ホートンが「全米選手権」で3m17をクリアしました。優勝時のフォームは手のスライド(持ち替え)」を使わず、下の手をテコにして腕を可能な限り伸ばして身体を持ち上げるもので「身体の上がる高さがバーをクリアできる高さ」というのが常識でした。

しかし、ホートンは体重が軽かったので、軽い棒(ポール)で間に合った。助走では両手を近づけて棒を持ち、踏み切った後は両手で身体を引き上げる今日の跳躍法と似たスタイルになっていました。1896年から始まった「近代五輪」でも棒高跳は採用され、第1回アテネ大会の優勝記録はW・ホイト(米)の3m30でした。

棒や着地場の改良と「ボックス」の出現

五輪が開催される1896年頃までの棒高跳の施設・設備は、英国では棒の先端に「三脚架の穂先」を付けていたために、棒止め用の「ボックス」や「穴」はなかった。バーの上では大半が「背面跳び越し」で、砂場の用意もなく芝生のフィールドに直接落下、着地していました。

記録が向上するのに伴って着地時の危険度が増し、事故防止のために「砂場」が準備され、棒の先端は「三脚架」から「金属の穂先や針」を付けたものに変化しました。棒の穂先が変化したことにより、安全のために棒を立てるための「穴」を掘ること、砂場の縁枠の手前に「止め板」を置くことが認められました。後日、正式な施設として砂場の手前に「ボックス」を設置し、規則書にもその形状等が明記されて今日に至っています。

五輪開催以降の棒高跳技術の変遷

ホートンの跳躍スタイルは年々改良され、両腕を強く引いて両脚を引き上げることによって身体は回転を起こし、反転してバーを越えてバーに向かったまま着地態勢に入ることが可能になりました。さらに改良が加えられた結果、腹部を下に向けて「鯉のぼり」状態でバーをクリアする技術が誕生しました。

この跳び方によって、身体は水平よりも腹部が上になってバーに向かうことになり、1898年にはエール大学のR・クラップが3m62の記録を樹立しました。この様な技術の変化向上の裏には、棒が「木製」から「竹製」になったことが挙げられます。

竹の棒は、木の棒に比べて弾性に富み、同じ長さのものでも軽くなる。棒を持って走る助走時の腕にかかる負担は少なくなり、突っ込みから踏み切り~空中動作に入る一連の動きが楽になりました。クラップの記録も竹の棒を使って生まれたものです。

1920年代後半になると、米国のS・カーやL・バーンズなどの選手は踏み切り時における棒の突っ込みで、上の手はそのままで下の握り手を上にスライドさせ、棒に身体を添えてぶら下がる技術を開発します。

ぶら下がった後は腕の引きによって身体を握りより高い空間まで持ち上げることが可能になりました。今日のグラスファイバー時代で使われている技術と遜色のない水準に到達し、28年にはバーンズが4m30を成功するまでになりました。

1920年代から30年代にかけては、わが国でも西田修平、大江季雄などこの技術を駆使できる選手が多数出現し、五輪でも米国勢と渡り合いました。32年ロサンゼルス大会では西田が銀メダルを獲得。36年のベルリン大会では、西田、大江両選手が5時間にわたる激戦の末に表彰台に上がります。授与された2つのメダルを銀・銅に半切して加工して分け合った『友情のメダル』のエピソードはあまりにも有名で、今日まで語り継がれています。

20世紀に入って常に世界をリードし続けた米国勢でしたが、1940年代に入ると太平洋戦争のため日本製の良質の竹ポールを輸入できなくなります。金属製(スチール)ポールの使用を余儀なくされ、戦後も引き続きスチール時代が続きます。

この間に、より軽いジュラルミン製ポールなども出現し、1961年7月にスチールポールを使ったD・ブラッグが、4m80(室内では4m81)に成功します。しかし、これを最後に、軽くて弾性に富むグラスファイバー<布状のガラス繊維を丸めて筒状に加工した>ポールが急速に普及します。

1961年5月20日、米国のオクラホマ大のG・デービスがこのポールを使って4m83の世界記録を樹立。これを契機に記録は次々と更新されていきます。米国勢はその後も五輪で勝ち続けますが、1972年ミュンヘン大会でW・ノルドウィック選手(東ドイツ)に敗れ、アテネ大会から続いた連勝記録が「16」でストップします。

1985年7月には“鳥人”といわれたS・ブブカ(ウクライナ=当時ソ連)が初めて6mの大台を越え、世界記録を通算35回(室内も含め)も更新しました。現在の世界記録は、男子が2014年2月にR・ラビレニ(フランス)が樹立した6m16(室内)で、バスケットボール・リング(約3m04)の2倍以上の高さ。女子の記録はY・イシンバエワ(ロシア)が2009年8月にクリアした5m06です。

以下次号

写真図版の説明と出典

- 「1884年英国選手権に3m15の記録で3度目の優勝をしたT・レイ選手の跳躍」<87年までに計6度の優勝を果たした>」

『The Official Centenary History of the Amateur Athletic Association (英国陸連100年記念誌)』 (1979) p39 Peter Lovesey著 (Guinness Superlatives Ltd.)

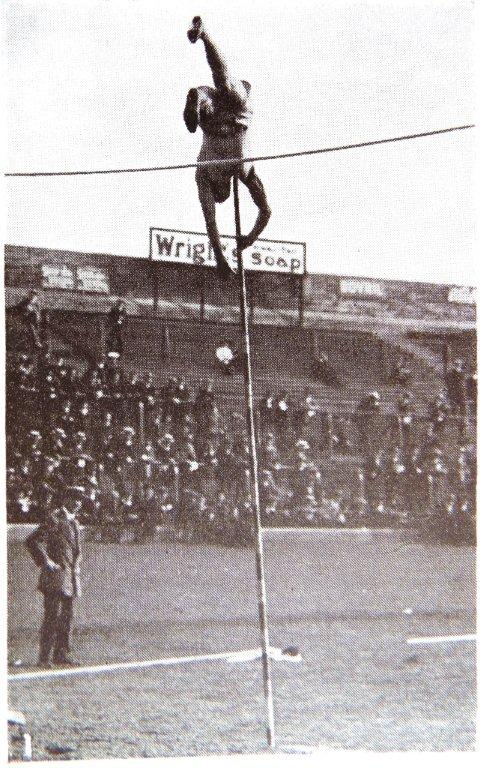

- 「1920年アントワープ五輪で4m09の世界記録を樹立したF・フォス選手」

『Athletics of Today-History Development & Training-』(1929) p226~227 F.A.M.Webster著 (Frederick Warne & Co., Led London)

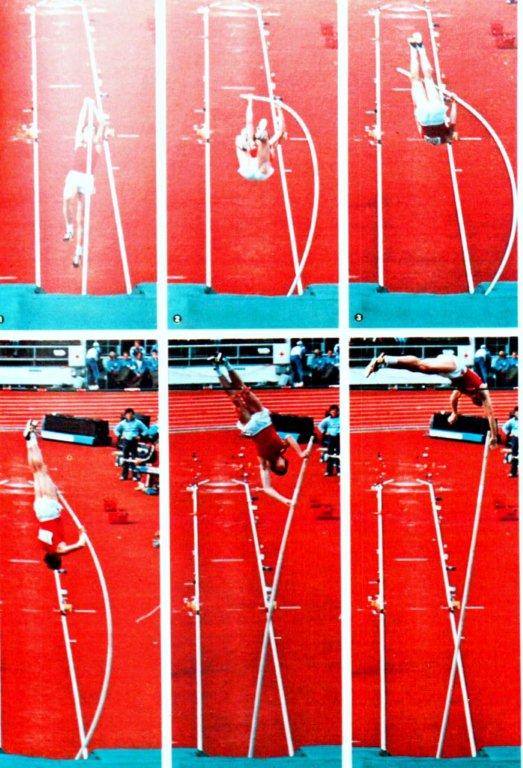

- 「腹部を下にしてバーをクリアするようになった時代の跳躍<C・ハーレマン(スエーデン)半ジャックナイフ式と言われた>」

『同上書』p240~241

- 「グラスファイバーポールの出現で“しなり”を利用した跳躍の連続写真」

『Hamlyn Encyclopedia of Athletics 』(1985) p133 E・Arecelly他協力 Hamlin 社