箱根へ挑んだ筑波大100年の系譜(2)

充実の東京教育大時代

文理大として最後に出場した49年の25回大会は5位だった。同年(昭和24年)6月には文理大、東京高師、東京農業教育専門学校、東京体育専門学校を包括する東京教育大学が発足。翌50年の26回大会は5位と上々の成績だったが、その後2年間は出場がかなわなかった。

低迷を打ち破ったのは、後に日本長距離界に大きな貢献をする帖佐寛章の奮闘だった。29回大会は予選会最下位で出場権を得たものの、メンバーはぎりぎりの10人。3年生の帖佐が練習プランを作成し、幡ケ谷グラウンド脇の粗末な建物に布団を持ち込み、貧しい自炊生活をしながらの練習。武政喜代次監督の教え子らが経営する両国のパン工場(現在の山崎パン)へ当番がパンをもらいに行って空腹を満たす毎日だった。

郊外の田園地帯だった保谷(現西東京市)の合宿所周辺は走る場所に事欠かなかった。トラックでのインターバル練習の傍ら、本学・大塚に近い後楽園の植物園や荒川土手でファルトレク、野外走など最先端トレーニングでたっぷり走り込んだ。ところが、レース1カ月前に帖佐は膝の痛みを悪化させ、エースの水上和夫も1週間前に風邪で高熱を出す大ピンチ。本番ではその年に日本選手権800m、1500mの2冠を制した帖佐が、1区4位ながら区間新の力走でタスキを渡し、チームは往路6位と予想を上回る好成績だった。

復路は6区・三沢光男、7区・金森勝也の2人がつなぎ、8区・水上も踏ん張って5位に浮上。9区・今野(佐藤)良男、アンカー桐生武夫がその順位を守り、予想を覆す総合5位(12時間55分55秒)でゴールした。三沢は日女体大、金森は福岡大、今野は福岡大、順大などで指導者として後に活躍する。

当時はOBの伴走が認められており、タスキを渡した帖佐は応援のトラックに飛び乗り、2区途中から自転車に乗り換えて4区途中の二宮まで伴走。再びトラックに乗り、5区の函嶺洞門あたりでトラックから降りると、今度は箱根頂上まで伴走してゲキを飛ばし続けた。復路は二宮から自転車で伴走し、9区・遊行寺の急坂はトラックに捕まって自転車で乗り越えたが、途中で転倒。血まみれでゴールへたどり着くという鬼神のような働きだった。

31回大会からは4位、3位、4位、3位、3位、4位と歴代最高水準の成績が続く。34回大会1区で区間賞の築地美孝は翌59年の別大マラソンで優勝。33、35、36回大会の5区で区間賞に輝いた長田正幸は62年の毎日マラソン(現びわこ毎日マラソン)を制し、同年のジャカルタ・アジア大会10000mでも金メダルを獲得した。2人とも帖佐が寝食を共にして日本のトップランナーに育て上げた。

「鬼の帖佐」と恐れられたが、帖佐は暴力的指導を嫌い、チームは「先輩後輩の秩序はあるものの、遠慮なくものを言える雰囲気」(長田)だったという。帖佐は56年から新興の順天堂大学へ就職し、遠く離れた母校との掛け持ち指導だった。

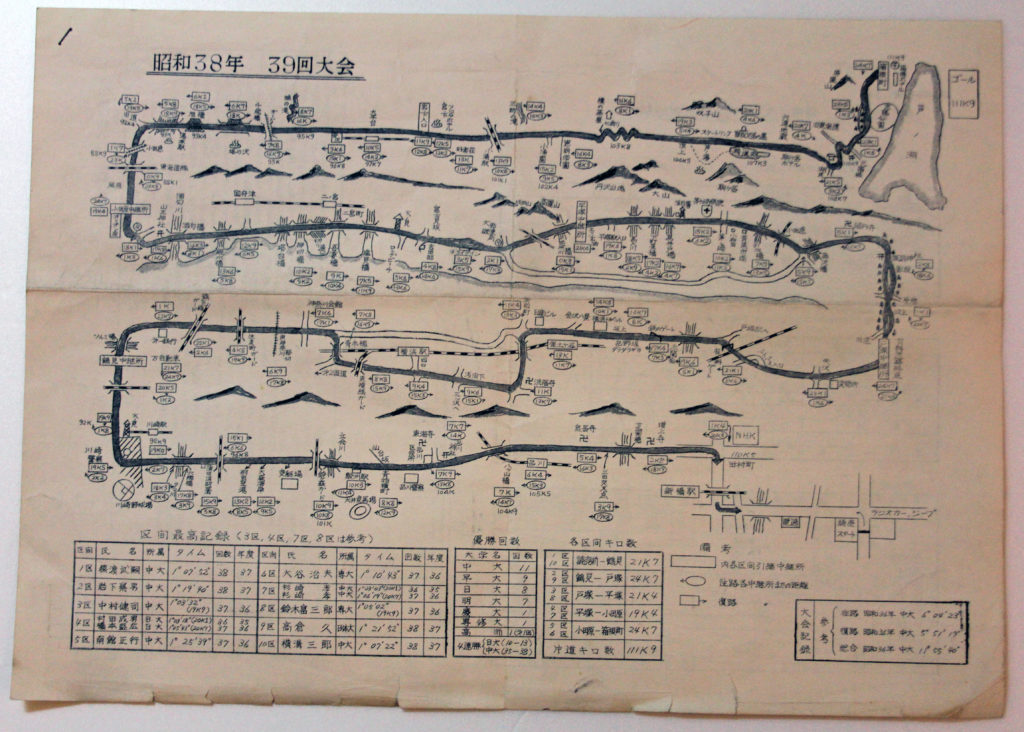

昭和38年39回大会のコース図=油野利博氏提供

一流がそろう教育大との合同合宿も刺激になって順大は力を伸ばし、スーパールーキー沢木啓祐が入学した1963年39回大会から5位、5位、3位と急上昇。沢木が2区で区間新を樹立した66年の42回大会で、初出場から9年目に初優所を果たす。

31回大会から1区(4位)3区(4位)8区(5位)10区(4位)で安定した走りをみせてチームを支えた林田積之助は、58年東京アジア大会5000mで4位に入賞。日本選手権の5000mで2回、10000mでは3回の優勝を飾ったトップランナーだった。

筑波移行への苦闘時代

順大が強豪チームに成長していくのとは対照的に、教育大は予選会常連校へ転落していった。学生運動が激化した1960年代後半からはメンバー編成にも苦しむことになる。当時のメンバーには研究者・指導者の大体大・豊岡示朗、現関東学生連盟の有吉正博会長、東京マラソン財団の伊藤静夫理事長ら個性的なランナーがそろい、手薄なチームを支えた。

9位でシード権を確保した43回大会で10区を走った油野利博(元鳥取県体協会長)は、前年の大分国体石川県代表で100mと400mリレーに出場したスプリンター。油野は国体後の予選会にも出場した。

本番では有吉から9位でたすきを受けた油野は、区間13位ながらシード権(9位)を死守してフィニッシュした。この時の往路メンバーは松永(岡田)一彦、山本敬、豊岡、村瀬豊、綱脇憲明で、6時間12分42秒の9位。復路は伊東英夫、大竹正道、山田和正がつないで、6時間03分06秒の9位、総合では12時間15分48秒だった。

記録・順位は平凡だったが、伴走車は他校も目を見張ったフォルクスワーゲンのオープンカーだった。同乗したのは三沢光男コーチと1947年10区で区間賞を獲得した川田清八駅伝監督。貴重な当時の写真を見ると、2人はワーゲンから身を乗り出すようにして「にわか仕立ての駅伝ランナー」へ懸命に指示を出しているようだ。

前年の大分国体100mに出場し、43回大会10区で力走する油野利博

伴走車の左は三沢光男コーチ、右は川田清八駅伝監督

後に日本の「ランニングの教祖」となる山西哲郎がコーチを務めた時代は、オーストラリアの名指導者、パーシー・セラティから学んだヒルトレーニングやマラニックを折り込み、朝食はオートミールといった先進的なメニューを取り入れていた。

自然の中を走ろうと、春、夏は安い宿舎を見つけて九重高原、鳥取砂丘、妙高高原などへ夜行列車で出向いた。週末はコースに近いお宅で家庭教師をし、下見や本番では宿泊させてもらう。芦ノ湖のゴール近くには富豪の支援者宅もあり、たびたびお世話になったという。

大学院進学者も増え、最先端科学の知見をもとに効率的な練習を模索した。高校時代に5000m16分台だった選手が、14分台の選手と競り合えたのは偶然ではない。国立大学がなんとか戦えたテレビ放映前の牧歌的時代でもあった。

筑波大として初出場した75年の51回大会は、1区の片山茂が「つい遊び心が出て」スタート直後から飛び出し、5kmを自己タイで通過。白バイを追走する嬉しさもあったという。32大会ぶりにトップで山崎博司へたすきを渡した片山は「六郷橋あたりの残り3キロで脚がつり始めたが、永井先生の叱咤激励でなんとか山崎君にたすきを渡すことができた。普段は穏和な山崎君の顔に厳しさとたくましさが見えた。”自分の実力以上に走ってしまった”というとても不思議な感覚だった」と述懐している。

筑波大として初めて出場した51回大会1区で区間賞の快走をした片山茂

たすきを受けた山崎は力走し、権太坂を過ぎた16km地点で東農大のエース服部誠に抜かれるまで先頭をキープ。区間3位の好走だった。服部は前年の2区で12人抜きを演じた当時のNO1ランナー。筑波大はその後も高井貞男、桐原賢、飯沼信輝へ堅実につないで往路は6位だった。復路は樋口聡、鎌田豊数、中島修平、坂元穣次、鍋田昌広のメンバーで13位にとどまり、総合では11位へ順位を落とした。

冬休み期間中の保谷寮で食事を用意したのは小谷(伊藤)博子や中村(桑島)由紀子ら女子中長距離部員だった。当時の商店は正月休業。女子部員たちは食料品の買い出しと調理に大わらわの日々だった。片山がトップでたすきを渡したニュースが伝わると、保谷寮の留守部隊は沸いた。駅伝主将の山崎から「ありがとうな」とねぎらいの言葉を掛けられた小谷は号泣したという。

苦闘期のひと筋の光芒だった。