陸上競技のルーツをさぐる30

走高跳の歴史<そのⅢ>

19世紀の走高跳の様子と記録

19世紀中葉の英国では、自分の身長に近い高さを跳べる跳躍力を持った人たちが、見世物として各地で興行するプロ選手として活躍しました。当時の記録としては、1851年にテナバルドというプロが6インチ(15.2cm)の木製の踏切板を使って実測6フィート(1m83)を跳んだとされています。踏切板を使わない記録としては、1859年にバーディーが跳んだ5フィート11インチ(1m80)が残っています。

1860年代後半になると、各地の学校や大学でアマチュアの大会が開かれるようになりました。しかし、当時は着地場となる砂場の施設がまだなかった。そのため、芝生へ直接着地したり、乗馬の鞍に敷く「なめし皮」を芝生上に敷いたり、①図のように「ベッドマット」を競技場に持ち込むなどして着地時の衝撃を和らげる工夫をしていました。

安全な着地をするためには、踏み切った後も前方を向いたままバーを飛び越して走幅跳のように着地をするとか、ハードルを越える時のように上体を正面に向けながら膝から下だけをわずかに曲げる「ジャンプオーバー」のフォームでバーを越えていました。このため、身長を上回るような記録はなかなか誕生しなかったのです。

1870年代に入ると、第一人者のM・ブルックス選手(オックスフォード大)が1976年「第3回オックスフォード大対ケンブリッジ大対校戦」で、身長を上回る6フィート2インチ1/2(1m89)を跳んで観衆を驚かせました。

その後、アイルランド出身の長身選手たちが英国各地の走高跳大会に出場するようになり、80年にはP・ディプン選手が6フィート3インチ3/4(1m92)をクリア。翌81年の第2回全英選手権でも優勝し、1m90を越える時代に突入しました。

「正面跳」時代の走高跳の様子と記録

人類は「身長の壁」を越えるため、跳躍方法に工夫を凝らしてきました。これと並行して着地の安全性を確保する着地場や、スピードある助走と力強い踏切の出来る助走路、芝生時代にはなかった硬い土の踏切地点に改良を加えてきました。なかでも、着地場所としての砂場の出現が跳躍フォームの進歩・改良に大きく貢献します。少々無理な空中姿勢でも安全に着地できるようになったのです。まもなく、踏切った後に足を交互に上げて跨ぐ「挟み跳び(シザースジャンプ)」と呼ばれる跳び方を習得した選手が出現しました。

さらにそれを改良し、バーの上でからだを倒すクリアランス技術を習得した選手が現れ、記録の伸びが加速されます。バーに対して真正面から助走する当時のこのような跳躍スタイル全体を日本では正面跳と呼びました。ニューヨーク、ボストンなど米国東部の選手たちは、空中で前後の脚の交差を大きくして跳ぶ技術を使っていたので、「イースタン・カット・オフ」と呼ばれました。

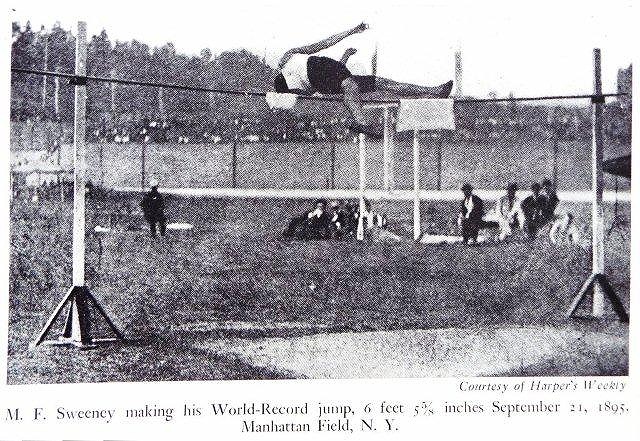

1880年代から始まった全米選手権ではこの技術が主流となり、87年にW・ページ選手(ペンシルベニア大)が1m93を跳び、第1回アテネ五輪五輪前年の95年には、M・スイニー選手(ハーバード大)がこの跳躍法を完成。3度の世界記録更新を経て6フィート5インチ5/8(1m97)という好記録を樹立し「2mの大台」への足掛かりを作りました。

ただし、96年のアテネ五輪の優勝はE・クラーク選手(米国)で、記録は1m81にとどまっています。スイニー選手は五輪では勝利に恵まれず、世界的にも記録はしばらく停滞期に入ります。

「ロールオーバー」の誕生

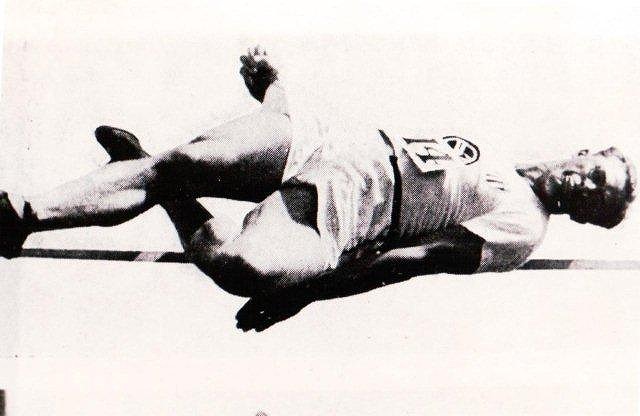

20世紀に入ると、G・ホーリン選手(米スタンフォード大)が斜めから助走を開始してバーに近い方の足で踏み切り、バーの上では上体を横に回転しながら越えるフォームを披露。1912年に初めて2m00の大台(6フィート7インチ)を征服する世界記録を樹立しました。

今日の「背面跳」は着地場が完備しているため背中から着地しますが、着地場が砂場であった当時、ホーリン選手の跳躍法では身体を回転させて脚から着地したのです。この技術は「挟み跳び」の「イースタン」に対して米国西海岸の選手たちが用いたので「ウエスタンロール」とか「ロールオーバー」と呼ばれました。

しかし、イースタンスタイルを支持する人たちが「この方法はダイビングであって、真の走高跳の跳躍法ではない」とクレームを付けます。その結果、「バーを越える時には、両足が先に越えること。頭部は腰より低くなってはならない」とのルール改正がなされました。

さらに、14年にはE・ビーソン選手(米スタンフォード大)がこの技術で2m01に成功。バーを越える時のルールがさらに厳しくなったのにもかかわらず、24年にH・オズボーン選手(米イリノイ大)が、このフォームを改良して6フィート8インチ4/5(2m038)の世界記録を樹立します。オズボーン選手は同年のパリ五輪でも優勝(1m98)し、この跳躍フォームの優位性を証明しました。

以下次号

写真図版説明と出典

- 「ベッドマットを使った走高跳の図」

『The Official Centenary History of the Amateur Athletic Association(英国陸連100年記念誌』(1979)Peter Lovesy著 p39(Guinness Superlatives Limited)

- 「膝を曲げた状態による走高跳の図(砂場はまだない)」

『The ITV Book of the Olympics』(1980) p37 (ITVBooks) - 「1895年9月21日、M・スイニー選手(米)が、Y.マンハッタン・グランドで、世界新記録を樹立の瞬間」

『Mike Sweeny of the Hill』(彼の自伝書)(1942) M・スイニー著 p73(G・P・Putnam’s Sons) - 「1924年五輪優勝者のH・オズボーン選手(米国)のクリアランス技術」

『Athletics of To-day』(1929)F・A・M ・Webster著 p176 (Frederic Warne & Co.Ltd)