陸上競技のルーツをさぐる21

駅伝競走の歴史<そのⅢ>

わが国初の「驛傳」競走の開催

大会の正式な名称も決まり、世界でも例を見ない「奠都記念驛傳徒歩競走」は京都三条大橋を出発し、東海道五十三次を次々とリレー。東京上野不忍池畔で1917(大正6)年3月15日から78日間にわたって開催されていた「東京奠都五十年奉祝博覧会」の会場に劇的なゴールをするレースは、その準備が着々と進められてきました。

讀賣新聞が2月に「社告」でこの企画を発表して以来、沿道を中心とした国民の関心はいやが上にも高まりました。大会顧問には柔道の講道館館長で1912年「ストックホルム五輪」の日本団長を務め、大日本体育協会会長(当時)でもあった嘉納治五郎氏、同副会長の武田千代三郎氏、後に同会会長を務めた岸清一氏の三氏が就任。東京高師教授の永井道明氏、早稲田大学野球部長の安部磯雄氏、三越呉服店常務取締役の朝吹常吉氏など、当時の体育・スポーツ界の関係者33名が委員に加わり大会成功に向けて力添えする体制も出来上がりました。

コースについては、当初「マラソン・リレー」の名で開催する計画だったことから分かるように、1人の受け持ち区間は「アテネ五輪」でのマラソンの距離に相当する24マイル(=38.6km)を考えていたようです。ところが、土岐氏らを中心とする「事前踏査」の結果と当時の選手たちの走行能力等から判断し、実際にはほぼその半分の20km程度に短縮して行う計画へ変更されました。

はじめ15区間程度で考えられていた中継所(当時は「驛傳塲所」、あるいは「中継塲所<なかつぎばしょ>」は、旧東海道五十三次の宿場町『京都-大津―水口―北土山―龜山―四日市―長嶋―名古屋―知立―藤川―豊橋―新居―見附―掛川―藤枝―静岡―興津―吉原―三島―箱根―國府津―大船―川崎―上野』の24カ所に増やされ、1チーム23名編成で当時の新聞発表による総距離507km(実際は516km)を走ることとなったのです。

このコースの最長区間は、掛川―藤枝間で28km、最短は水口―北土山間の12.5kmでしたが、途中、三島―箱根間の13kmには標高800mを駆け登る「箱根の山登り」の難所が待ち受けていました。さらに、当時の東海道の道路整備の状況から一級の大河川にはまだ橋がなく、揖斐川、木曾川、浜名湖今切、天龍川の4か所は「渡し船」で渡らねばならなかったのです。

こんな状況下で、今日から見ればいかにものんびりしたエピソードも数多く残っています。例えば「渡し船」に要した時間は、各チームが公平になるようあらかじめ実地で査定しておき、対岸に着いた選手を所定の時間まで待機させた。ほかにも、名古屋で3時間、不忍池での観衆の盛り上がりを考慮して三島の中継所で時間調整をするなどの配慮がなされていたそうです。

沿道の警護や審判のために自動車や自転車を出し、「後續審衛隊」と称する役員が選手の前後に付き、選手の衣服の運搬、衛生管理、事故対応のほか、不正な競走がないよう監督させました。

当初の計画では、チーム編成は通過するコースの沿道の市民の声援を考慮して「東京・神奈川等(紫色)」、「京都・愛知等(赤色)」、「大阪・兵庫等(青色)」の3チームで競う形式を考えており、それぞれに属する選手を記録と健康診断書を添えて申し込む応募形式を採用しました。

具体的なチーム編成や区間配置は、「選手選擇編成委員」に就任した明石和衛、金栗四三、坂本信一各氏(東京等)、日比野寛、多久儀四郎両氏(京都愛知等)、木下東作、高瀬養、春日弘各氏(大阪等)など当時の陸上競技やスポーツ界第一線の権威者に委託し、3月までに応募してきた選手を中心に振り分けてもらいました。

しかし、当時の選手層の薄さでは実際のレースで20kmの距離を走り切れる選手の数には限りがありました。最終的に「大阪・兵庫チーム」は編成できず、東京高師・第一高校(現・東大教養部)や早稲田大等の学生・OBを中心とした「関東組」と、日比野校長の下で全校挙げて長距離走の訓練を行っていた愛知一中(現県立旭丘高)の生徒を中心とした「関西組」の2チーム対抗という形になりました。

準備万端整った旧暦の1868(明治2)年3月7日<新暦では4月27日>午後2時、明治天皇が京都御所を出発<發輦>し、東京に向かわれた時刻に合わせて記念撮影の後、1917年4月27日午後2時に木下東作博士の号砲が鳴り響きました。京都三条大橋の中央から関東組<紫色襷>の飯塚博(一高)と関西組<赤色襷>の多久儀四郎(愛知一中職員)の両選手がスタート。草津まで追走した加藤富之助(同志社大)選手の3人は、東京上野の「博覧会」会場を目指して走りだしたのです。

この途方もない一大レースの様子は、大会数日前から通過各地の状況や雰囲気、審判や地元協力者名簿、選手紹介、宿舎等々の詳細に至るまで「讀賣」紙上に大々的に報じられました。各区間での記録やレース経過の詳細も翌朝の紙上に掲載され、今日まで貴重な資料として残されています。

見附―掛川間では関東組の吉積泰選手(一高)が左足アキレス腱断裂のため走行不能になり、次走者の秋葉裕之選手(東京高師)が車で迎えに行って西島から12里(=約48km)を4時間38分かけて走破するエピソードもありました。

「関東組」の金栗四三選手が不忍池端を一周し、4月29日午前11時34分、日曜日の博覧会場を埋めた大観衆が見守る中、ゴールへ飛び込みました。勝者の関東組の総所要時間は41時間44分で、関西組は43時間08分。1時間24分の大差がついたものの、レースは大成功のうちに終了しました。

(以下次号)

写真図版の説明と出典

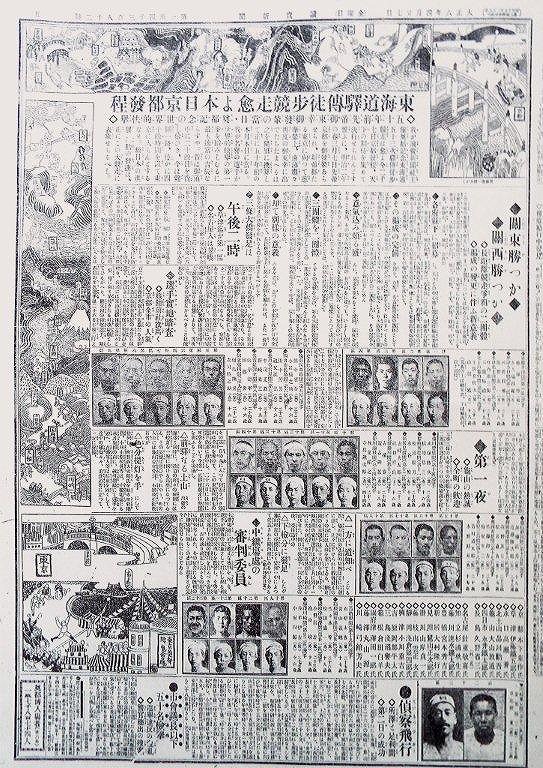

① 「レース当日、選手紹介等の詳細を報じる『讀賣新聞』」

『「讀賣新聞」朝刊<1917(大正6)年4月27日号>第5面』

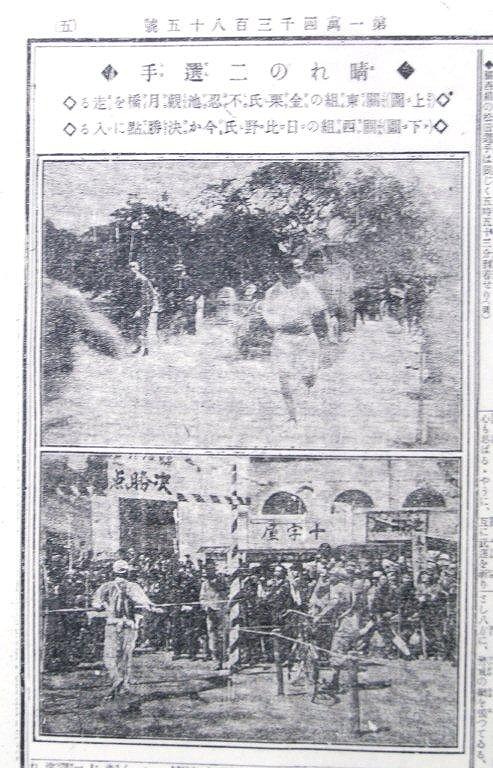

② 「京都三条大橋をスタートする3選手」

『「讀賣新聞」朝刊<1917年4月27日号>第5面』

③ 「上野不忍池畔の博覧会々場にゴールする、金栗四三選手(上)・日比野寛選手(下)」

『「讀賣新聞」<1917年3月30日号>第5面』

④ 「京都三条大橋畔に2002年4月27日、85年目の記念日に関係者が集って建てられた「駅伝発祥の記念碑(モニュメント)。<同様のものは、同年5月1日に上野にも建てられた>」」『筆者が撮影』