陸上競技のルーツをさぐる19

駅伝競走の歴史<そのⅠ>

「驛傳」という語の由来

「駅伝(驛傳)」という語は今日、世界共通の「EKIDEN」として知られています。世界共通語になってきたという事は、日本生まれのこの「団体ロード・リレー・レース」が世界の各地で広く行われている証でもあるのです。

古い文献を紐解くと、この「駅伝」という語は中国の唐代にすでに使われていた形跡があり、日本でも奈良時代以降、唐の制度が取り入れられていたようです。馬を使って都と地方との間で重要事項を伝言する「駅制」に関わる言葉で、『驛傳馬(えきでんば)』・『驛傳貢進(えきでんこうしん)』あるいは『驛馬傳馬(えきばでんば)』などの語が伝わっています。

しかし、今日私たちが使っているスポーツ種目としての「駅伝」の意味で使われるようになったのはそれほど古いことではありません。大正時代(1910年代)に超長距離をリレーする道路競走を創り出した先達たちが命名にも知恵を出し合い、古い文献の中から生み出した言葉なのです。

驛傳(駅伝)の本来の意味

奈良時代の「駅制」に由来する驛傳(駅伝)ですが、その仕組みは駅鈴を持った役人に「馬」と「宿」を提供した『驛馬(はゆま)』の制と、全国各地に中央政府の命令を伝える役人の「しるし」としての「傳符(でんぷ)」を持っている者に馬を用意した「傳馬(つたわりうま)」の制とから成り立っていました。

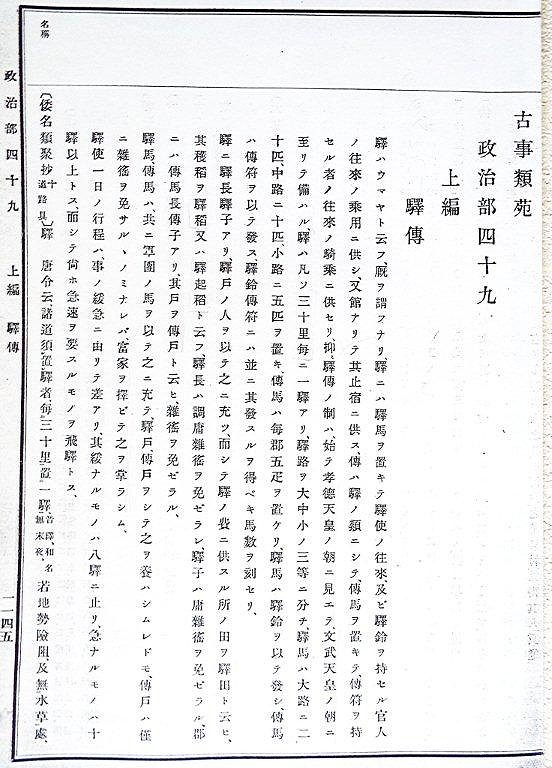

1909(明治42)年12月に「神宮司廰」から『古事類苑』という膨大な文献辞典が発行されました。奈良時代以降のわが国の制度や習慣などを網羅する辞典で、その「政治部49・上編」には、「驛傳」という語が記載されています。当時のどの書物にどのように使用されてきたかのかB5版で57頁にわたって詳述されています。

この書を紐解くと、「大化改新(645年)」以前には「古事記」や「日本書紀」の中に「早馬(はゆま)」すなわち馬による臨時の急便の意味として「驛使」・「驛馬」・「馳驛」・「乗驛馳奏」などの言葉が使われていた形跡がありますが、まだ「制度」として備わっていなかった事が分かります。

制度として「駅制」を確立させようとしたことを示す文献は、孝徳天皇の時代(645~654年)を記した「日本書紀25、孝徳」の項の「大化2(646)年正月」に記載されている「其二曰、初修京師、置機内國司、郡司、閉塞、斥候、防人、驛馬、傳馬」(その二つにいうのには、都をきちんと定め、畿内に國司<各地方の長官>・郡司<各郡の長>、関所、斥候(北方を守る兵)、防人(九州を守る兵)、驛馬や傳馬を置く様に」という一文ですが、ここから時の天皇を中心とした中央政府が「駅制」を正式に設置させた事が読み取れます。

天武天皇の時代(672~675年)になると、「驛家」を近畿地方に置き、「驛鈴」を諸国に保管させる様になり、「大宝律令」(701年)によって「驛馬・傳馬」の「駅制」が、名実ともに制度として確立します。

わが国最初の「駅伝競走」の開催と「驛傳」の名称が決まるまでの経過

さて、このような古い「駅制」下での用語が、どうして今日の「ロード・リレー・レース」の名称として使われるようになったのか、経過を見ていくことにします。大正6(1917)年、東京市(今の東京都)は都が東京に移された節目の50年目を記念し、上野不忍池北側で「東京奠都(てんと)五十年奉祝博覧會」を開催しました。

この博覧会を記念し、当時東京を中心に販路を持っていた在京の各新聞社は様々な協賛事業を計画していました。中でも、当時まだ発行部数が5万部程度だった「讀賣新聞社」は、すでに大量発行していた「朝日新聞」や「毎日新聞(当時の名称は「日日新聞))の両新聞に劣らない内容の企画を出そうと構想を練っていました。

この企画を策定していく過程で、讀賣新聞社の社会部員でスポーツ関係の友人が多かった大村 幹という青年社員が「京都から東京まで、人の手で引き継ぐ宿場ごとのリレーをやっては?これは空前だから・・・」という原案を出し、他の新聞などに知られないよう社会部で秘かに研究を進めていました。

各方面からの研究の結果、『京都三条大橋をスタート、東京上野の博覧會場をゴールと定め、その距離は正に127里(=508km)・・・その間を晝夜兼行走破する選手は東京、名古屋、京都・大阪の三方面から選出し、この3団体の選手を3人ずつコースの要所要所十数區に配置し、マラソン・リレーを行おう』(当時の新聞より)という事を決定しました。

(以下次号)

写真図版の説明と出典

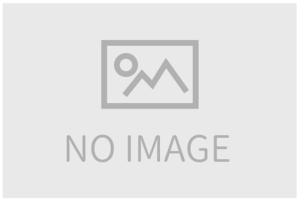

① 「はゆまのスズ(「大化改新」以降使用されていた鈴で、現在、隠岐島玉若酢神社 宮司・億伎家に伝えられている鈴)

『駅伝』(1977)大田博邦著 P739 「関西外国語大学記念論文集抜刷」

② 「『古事類苑、政治部49』の冒頭に記された<驛傳>の説明の項」

『古事類苑』(1909)神宮司廰蔵版 P1145 (吉川弘文館)