陸上競技のルーツをさぐる62

「やり投」の歴史<そのⅠ>

「やり」の語の由来

「やり」を表す英語には、「WAAF(世界陸連)」が「やり」を意味するとき公式に使っている「javelin」のほかに、この道具が生まれ、使われてきた経緯、大きさなどの違いによって「spear」「dart」「lance」などの多様な「用語」が存在します。「javelin」という英語は、ケルト民族の言葉を起源としたフランス語の「javeline」などと同じ系統の言葉で、17世紀になって使われるようになった比較的新しい言葉です。

その語源をたどると、北欧の人びとが使っていた獣や魚を突き刺す「やり」の穂先に付けた「フォーク(fork)」を意味する語から派生し、後に革紐付きの「投げやり」全体を示す言葉として使われてきた言葉です。

しかし「javelin」に対して「spear」や「dart」は、槍の穂先や軽量の「やり」を意味していて、とくに「lance」は手に持って相手と闘うときの武具の意味を持っています。

一方、日本で使ってきた「やり」という語には、「槍」「鑓」「鎗」などの漢字が当てられ、この「やり」を使う目的は「手に持つ武具」で、西欧式の「投げやり」ではありませんでした。これらの語の使い分けは、西欧と日本文化の違いからきたと思われますが、「やり投」がどのようにして人間社会の中で使われてきたのかを見ていく必要があります。

「やり」の出現と「やり投」のはじまり

人類が誕生して以来、わたしたちは他の動物から身を守るため、また時代が下がって食用や衣類など生活必需品として使う目的で動物を捕獲するために、様々な道具を作り出してきました。その一つが、原始的な「投石」よりも正確で、遠距離まで飛ぶ「やり」であり、海中の魚類を突き刺す「銛(もり)」でした。

その後、「やり」の穂先に植物からとれる毒薬などを塗って動物の致死率を高める工夫が生まれ、人間同士の戦いの場にも登場します。さらに、人間の手から直接投げる「やり」以上に速度が出て正確に「的(まと)」に当たる「弓」と「矢」が出現。比較的近くにいる敵や、動きの速い兎や鹿などの小動物を狙うのに有効でした。

しかし、人間が「弓」を引く力には限界があり、「矢」の飛距離は精々50m程度。今日、スポーツとして行われている「洋弓」や「和弓」などの競技種目には、100mも離れた「的」を狙う「遠的競技」がありますが、「的(まと)」に矢が到達する頃には速度が落ち、敵や獲物を狙うには威力が失われています。

一方「やり」の場合は、重さ1kg前後なら50m程度の距離である程度の命中率が期待でき、「命中」すれば「矢」よりも致死率は上がるので、大きな効果が生まれました。そのため、火薬を用いる「鉄砲」などが発明・使用されるまでは、「弓矢」とともに強力な武器として使われてきました。

こうした武器としての「やり」は、狩猟や部族間の戦闘用としての「やり投」と馬上同士、あるいは1対1の決闘時に相手を突き刺す「やり試合」とに分かれ、世界各地でそれぞれの様式を生みながら、独自の民族競技としても競技化していきました。

古代の「やり投」

競技化された「やり投」は、紀元前9~7世紀頃から行われていた形跡が見受けられます。紀元前8世紀頃に書かれたといわれるホーメロス(Homer)の二大叙事詩「イーリアス(Illiias)」と「オデュツセイア(Odyssey)」には、鎧兜に身を包んで「やり」と盾を手に持って命を懸けて闘う「やり仕合」と、「やり投」試合の様子が記されています。この「やり投」は、「標的当て」ではなく、今日陸上競技で行っているのと同様の「飛距離」を競い合うものでした。

「古代オリンピア競技」では、「やり投」は「競走」よりもやや遅れて「アコンチスモス(Akontismos)」という名称で「古代五種競技」の投てき種目として、紀元前708年の「第18回オリンピアード」から採用されました。当時の人々は「人間として調和の取れた全面的な発達」を重視する思想を持っていましたが、「円盤投」とともに「やり投」が高く評価され、五種競技の種目に加えられたものと思われます。

この競技は、紀元前431年~404年にスパルタとアテネの間で行われた「ペロポネソス戦争(Peloponnesian War)」の場で、軽武装の軍隊や騎兵の価値が認められるようになって以降、競技種目の数が増えて「アコンチテイステース(Akontistes)」と呼ばれる「やり投」専門のトレーナーたちがアテネなどギリシャの各都市国家に雇われて選手たちの育成の役割を担いました。

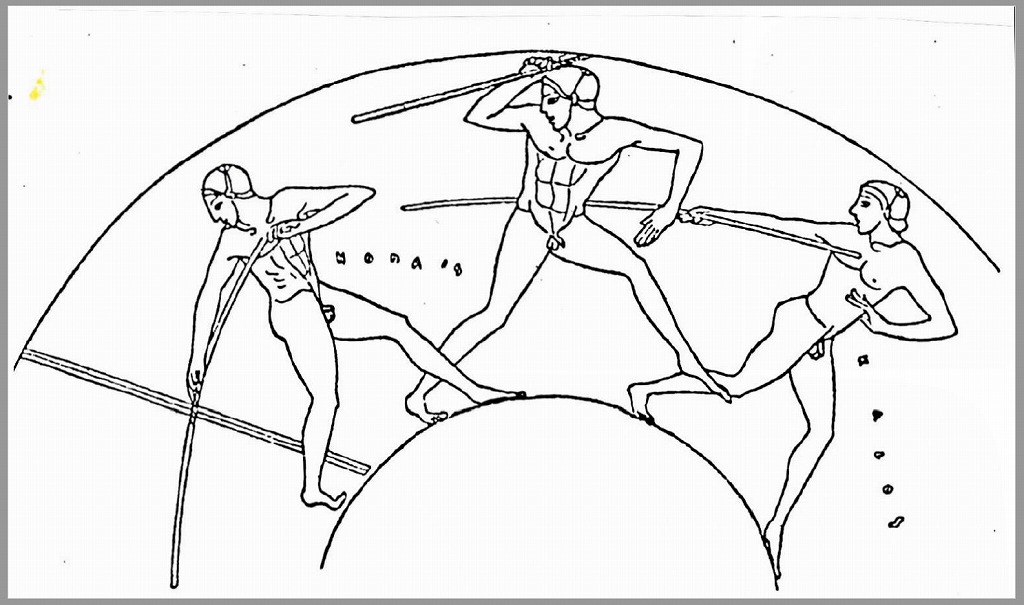

当時の「やり投」の姿は、現存する壺や盃に描かれているものから想像すると、「やり」の長さは男性の等身大で、太さは指の太さ程度。普通は穂先が尖っていなくて、刃先のない金具が被せてありました。

こうした「被せ金具」は、事故を防ぐためばかりでなく、やりが正しく飛んでいくのに必要な重みを付けることに役立ちました。先の尖っていないやりは「距離投げ」用で、「五種競技」にはこのやりが用いられました。

一方、「標的」を狙う「やり投」の練習には、穂先の尖ったやりが必要でした。馬上から標的に向かって投げている様子を描いた壺や盃には、常に先の尖ったやりが使われています。

(以下次号)

写真の説明と出典

- 「古代オーストラリアの原住民のアボリジニ族の人びとが、「やり」を使ったカンガルー狩猟している想像図」

『Greek Athletics and the Genesis of Sport』David Sansone著 (1988) p72の写真頁Ⅳ(University of California Press)

- 「穂先の尖ったやりを投げている図(前方の柱は、投てき位置の目安)」

『Sport in Der Griechischen Antike(古代ギリシャのスポーツ)』Wolfgang Decker著(1995)p100 (Velag C.H. B Munchen)

- 「古代やり投競技者の選手たち(アッチカ赤絵式キュリックス型盃(BC490 頃の作)」

『Athletics of the Ancient World(古代世界の競技)』 E. Norman Gardiner著(1930)p172 (Ares Publishers Inc. Chicago)