◎15万人が熱狂した故郷の函館

宮下 憲(1970年卒)

1964年東京オリンピックの聖火リレー走者の一員として、故郷の函館で正走者を務めた。資料を探していたところ、色あせた新聞記事や当時の写真が多数出てきたので、それをもとに体験をまとめた。

聖火は空路で北海道入りした。9月9日に千歳空港に到着した聖火は、札幌、小樽、倶知安を経由する函館本線沿いのコースで15日に函館入りした。函館市のコースは5区間。函館駅から五稜郭駅前、陸上競技場を経由して市役所前まで運ばれ、広場に設けられた聖火台で一夜を過ごした。翌日は青函連絡船・津軽丸へ運ばれ、船上で青森県走者に手渡されて津軽海峡を渡って本州へと引き継がれた。

聖火ランナーの選考過程は知らされていなかったが、高校2年生の国体から戻ると学校から正走者と知らされ、うれしさとともに重責を感じた。弟が私の次の区間の随走者に選ばれ、兄弟で走者になったことから複数の新聞社やラジオのインタビューを受けることになった。この取材を通じ、父をはじめ兄、弟、私が陸上競技をしていて、3兄弟が市の中体連で優勝したことも知られることとなった。

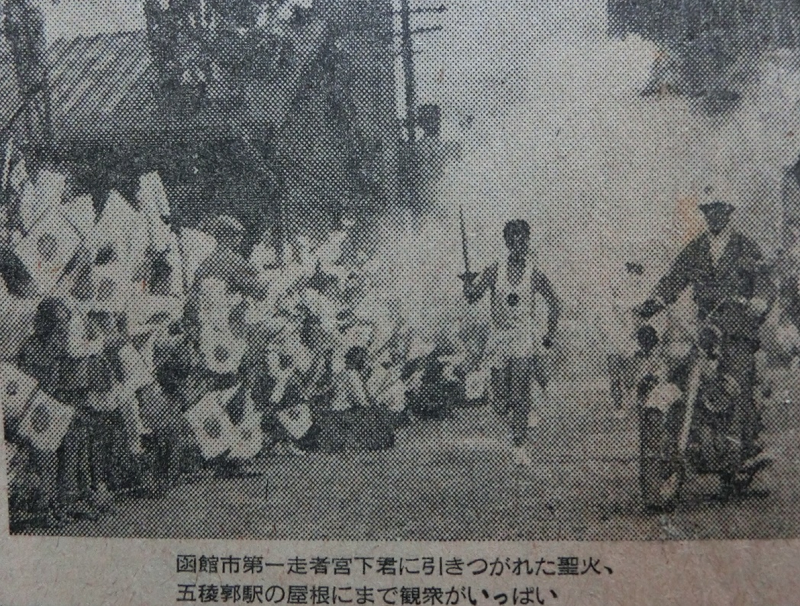

当時の読売新聞は、オリンピック村の開村式が行われ、海外から選手たちが集結してきたことを伝えていた。秋晴れに恵まれた9月15日(月)、私の担当は第1区間の五稜郭駅前から、今はなくなった市電の宮前町電停までの2km。大観衆が見守る中で聖火の到着を待った。聖火の引継ぎが始まると「五段雷の花火」が打ち上げられ、町中に聖火の到来を告げた。腹に響いた大音響はいまも記憶に残る。

五稜郭駅前での聖火の引継ぎ(左)

(毎日新聞の写真)

スタート直後、バックに五稜郭駅舎

(読売新聞の写真)

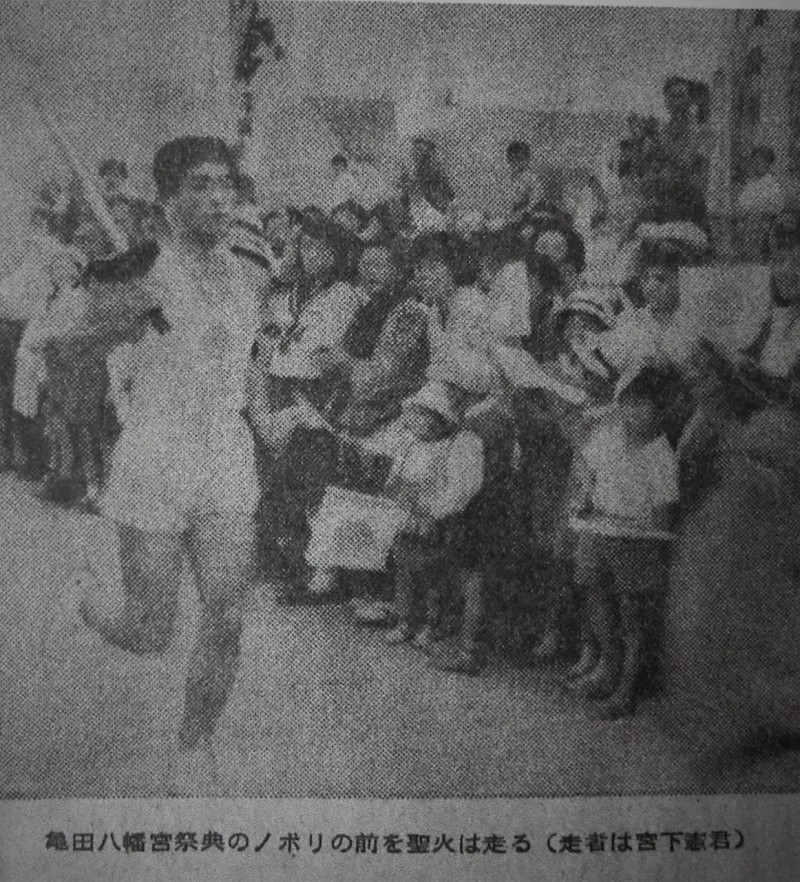

人の波と日の丸の小旗が揺れる中を走りだすと、先々で沸き上がる歓声に鳥肌が立った。6度の事前練習会で指定された1㎞10分のペースを守ろうと必死で走ったが、上腕がパンパンになってトーチが徐々に重く感じられるようになった。それほど速いペースではなかったはずなのに、本番では汗だくになって疲れを感じた。遅れてはならないと考え、想定よりかなり速いペースになっていたのかもしれない。

それでも無事に聖火を引き継ぎ、大役を果たすことができた。役目を終えたトーチは役員に渡すことになっていたが、そばにいた役員がそうしろというのでそのまま持ち帰った。問題のトーチは数日間わが家の子供部屋にあったが、その後に市の職員が回収していった。あのトーチがどうなったのか、今も気になっている。

走姿1(毎日新聞の写真)

この日沿道に出た群衆は15万人で、函館市のほぼ3人に2人が見物したことになる。トーチを持つ私が載った新聞写真の背景には、五稜郭駅舎の屋根の上で大勢が見物する様子が映っており、その熱狂ぶりがうかがえる。自分が走った函館だけでなく、オリンピックへの関心はこの聖火リレーを通じて全国津々浦々で燃え上がり、この熱気が本大会の大成功へとつながったのだと思う。

大学では浅川正一先生からオリンピック史を学んだ。教員となってからは古代競技の聖地・オリンピアについて講義をし、古代ギリシャの4大祭典競技場を巡る旅にも参加した。授業では古代式に錘を付けた立ち幅跳びを学生に体験させた。別の講義では、近代オリンピックで活躍した人見絹枝、吉岡隆徳、カール・ルイスやベン・ジョンソンらを取り上げた。自らは出場がかなわなかったが、目標の競技会はオリンピックであり続け、コーチとしてはオリンピックを目指す選手を輩出することができた。

聖火ランナーを務めた貴重な経験に始まり、現役選手時代、指導者時代を通じ、オリンピックが常に人生の目標でありテーマであった。セピア色に変色した新聞記事の切り抜きをめくりながら、半世紀以上前のあの日の記憶をたどるこの頃だ。

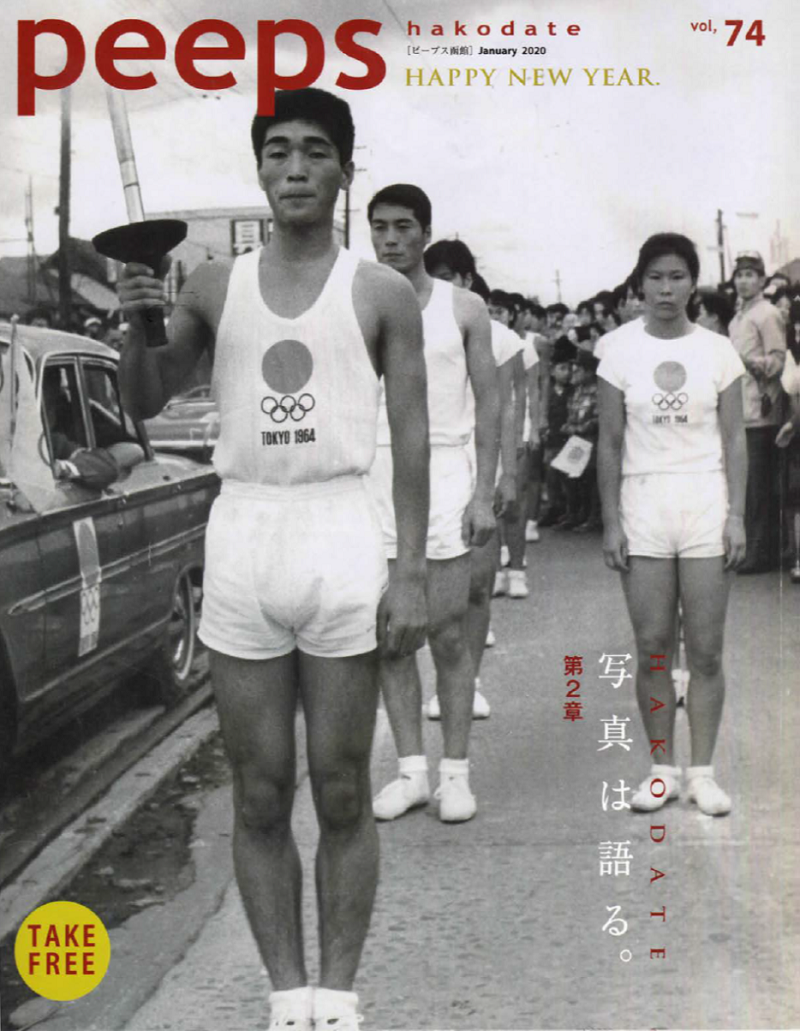

走行後の聖火を引継ぐ直前

(フリーペーパー「peeps」の表紙 オリンピックイヤー(2020年)1月)