岡尾先生の箱根に関するインタビュー記事が掲載されました。

岡尾先生のインタビュー記事が、「立命館大学校友会会報」ウエブ版に掲載されていますので、そのまま転載しています。

2019年の箱根駅伝は両日ともに平均視聴率が30%を超え、歴代1位を記録した。瞬間最高視聴率は37.7%に達したという。近年、駅伝人気はますます高まっている。

陸上長距離の日本における人気は国際的にも顕著だ。あるイギリス人ジャーナリストは著書で「日本には実業団の駅伝チームと契約するエリート選手が約1500人存在する一方、人口がおよそ半分のイギリスには、競技だけで生計を立てることのできるプロ長距離選手は、せいぜい20人ほど」と記している(『駅伝マン 日本を走ったイギリス人』(早川書房)より)。日本で高い人気を誇る駅伝だが、その歴史や発祥を知る人は意外に少ないのではないだろうか? 陸上競技史に詳しく、『陸上競技のルーツをさぐる』(文理閣)の著書のある岡尾惠市名誉教授(立命館大学)は「100年前、京都・東京間を走る大会から駅伝の歴史は始まりました」と話す。

東京50周年で、前代未聞の「東海道五十三次リレー競走」計画

駅伝の発祥は1917(大正6)年に遡る。きっかけは、日本の都が東京に移された50周年に開かれた「東京*奠都(てんと)五十年奉祝博覧會」だった。各新聞社が協賛事業を計画する中、当時まだ発行部数が5万部程度だった読売新聞社は、すでに大量発行していた朝日新聞や毎日新聞(当時は『東京日日新聞』)に劣らない企画を実施し、宣伝につなげたいと考えた。そこで提案されたのが、

【京都から東海道五十三次を通って東京・上野へ至るリレー競走】

という前代未聞のイベントだったのだ。

<*奠都(てんと):新たに都を定めること>「その5年前の1912(明治45)年にはストックホルム五輪が開かれ、NHK大河ドラマ『いだてん』で有名になった金栗四三もフルマラソンに出場しています。スポーツやマラソンといった新しい潮流が日本にも伝わりつつあり、読売新聞の立案者もその雰囲気を感じ取っていたのではないでしょうか」(岡尾名誉教授、以下同じ)

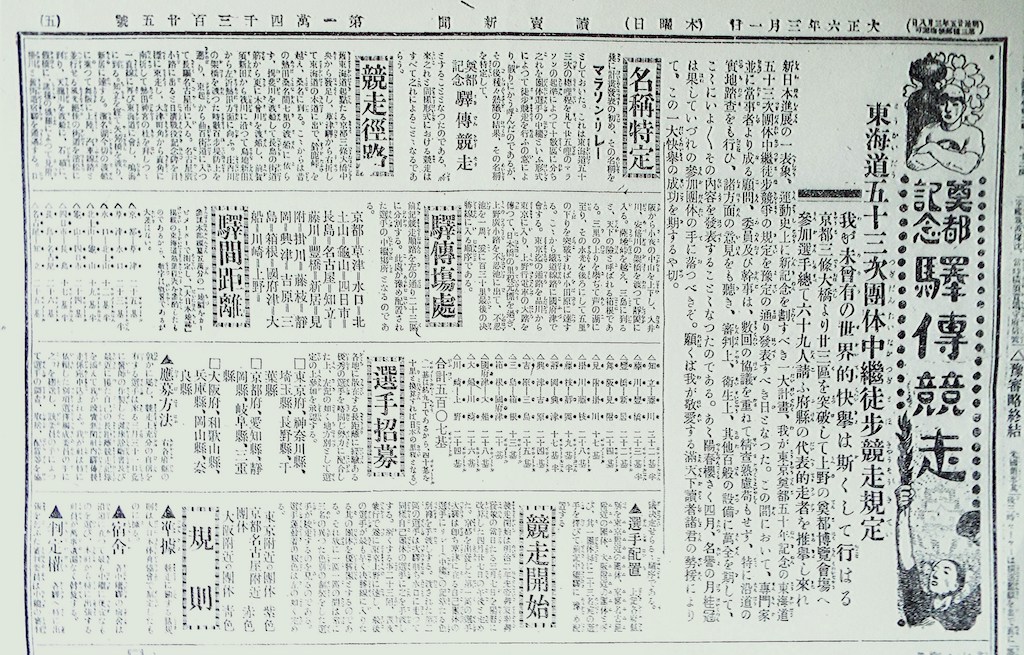

1917(大正6)年3月1日の讀賣新聞。右の題字は「奠都記念 驛傳競走」とある 現地調査で実現性を確認するなど、読売新聞は計画を着々と進めた。困ったのは、“マラソン・リレー”という仮称に代わるふさわしい名称がなかなか見つからないことだった。

「日本固有の大会にふさわしい名前を付けようとかなり腐心したようです。最終的に神宮皇学館(現 皇學館大学)の館長だった武田千代三郎氏が『驛傳(駅伝)』の名称を進言しました。これは唐代の中国でも使われていた歴史のある言葉です。日本でも唐の制度を取り入れるにしたがって、都と地方を結ぶ道の中継所を『駅』、行き来に使う馬を『伝馬』と呼んだことから、『驛傳馬(えきでんば)』などの語が使われていました」

真夜中の箱根の山道 住民たちが松明で照らした

左は、京都・三条大橋発のスタートを伝える当時の読売新聞。現在、三条大橋の脇には駅伝発祥の記念碑が建つ 無事に「奠都記念“驛傳”徒歩競走」という名称も決まった世界初の駅伝大会は、1917年4月27日、関東組と関西組の2チームに分かれて京都の三条大橋をスタートした。1チームは23名、昼夜を問わず全長516kmを走り切るという大イベントだ。

駅伝の“たすきをつなぐ”伝統もこのときに始まり、関東組は紫、関西組は赤の襷をかけた。今でこそ、たすきは“チームの思いがつながる象徴“のようにみなされ、「たすきをつなぐ」という慣用句もあるが、岡尾名誉教授は「リレーのバトンを持ったまま長距離なんて走れないが、たすきなら軽いし肩にかけられるから邪魔にならない。そのくらいの考えで使われたんじゃないでしょうか」と語る。「途中の木曽川や天竜川にはまだ橋がかかっておらず、選手は渡し船で川を渡ったそうです。昔らしいのんびりとした雰囲気が伝わってきます。

とはいえ、三島〜箱根間の13km区間では標高800mを駆け上る元祖『箱根の山上り』の難所もありました。選手たちが走ったのはちょうど夜中だったことから、近所の住民が道に沿って松明をともしたそうです。前代未聞のイベントにそんな協力が得られたことは、今の箱根駅伝の大人気を予兆しているようにも思えますね」実際、選手が東京中心部に近づくと道は現代と同じように観衆でにぎわい、品川周辺は市電も通れないほどの盛況だったという。関東組のアンカーを務めた金栗四三も、先導の自動車が人垣をかき分ける中をなんとか走る有様だった。

そしてスタートから約44時間が経過した29日の昼前、金栗が上野不忍池のゴールに飛び込み、初の駅伝大会の勝敗が決した。駅伝人気のキーワードは「責任」と「協調」?

大盛況に終わった「駅伝徒歩競走」自体は記念行事的な性格も強かったために1回限りで終わったが、その意義は大きい。3年後の1920年に始まった「箱根駅伝」の原型を作り上げたからだ。

「駅伝徒歩競走にも刺激を受けたのか、その後、金栗四三やその仲間は“アメリカ大陸横断駅伝大会”の実現を夢見ました。初の箱根駅伝はその予選会という位置づけで始まったのです。金栗が勤務していた東京女子師範学校(現 お茶の水女子大学)ら全6大学が『学生マラソン連盟』を組織して計画を進めました」

1920年2月、1区間20kmの長距離を走れる選手をそろえた明治・慶応・早稲田・東京高等師範(現 筑波大学)の全4校が出場し、東京・箱根間を往復する大会が『四大校駅伝競走』の名で初開催された。現在の箱根駅伝に直接つながる大会だ。

その後、アメリカ大陸横断は実現しなかったものの、この駅伝大会は戦中・終戦直後を除いて毎年続けられた。同時に、1950年には全国高校駅伝が、1957年には実業団駅伝(通称ニューイヤー駅伝)が始まるなど、駅伝という文化は学校・企業・地域の枠を越えて全国に広がっていく。もっとも、箱根駅伝が全国的な知名度を高めたのは1987年に全国完全テレビ中継が始まってからのことだ。なぜ駅伝は、その以前から広く普及できたのだろうか?

「2019年の流行語大賞“ワンチーム”が象徴するように、日本には、個々が自分の役割や責任を全うした上での“協調”や“チーム“を重んじる雰囲気があります。それがちょうど、短い区間や長い区間、山登り区間など、各人が得意な走りを生かしながらチームの勝利を目指す駅伝とマッチしたのではないでしょうか」

世界を駆ける「EKIDEN」 パリでも毎年開催

フランス・アルザス地方の地元紙も『ストラスブール駅伝』を大きく報道している(2018年10月。岡尾名誉教授ご提供) 駅伝の人気は、このように日本人の考え方と深く関わっているように見える。そのためか、個人競技である柔道や競輪といった他の日本発祥スポーツに比べると海外普及は進んでいない。

「それでも近年、世界でも駅伝は少しずつ広がっています。日本発のこの『団体ロードリレー・レース』はそのまま『EKIDEN』という単語にもなっているのです」と岡尾名誉教授は語る。

実際、なんとフランス・パリでは2013年から毎年『EKIDEN DE PARIS(パリ駅伝)』が、同国ストラスブールでも2012年から毎年、駅伝大会が開かれている。また、2019年12月の京都学生駅伝には建国大学校(韓国)が初めてオープン参加した。同大の監督は参加理由を「韓国では今でも駅伝が行われていない。選手に駅伝の流れを経験してもらいたかった」と語っている。駅伝文化の盛り上がりを望む人は、日本を越えて外国にも確かにいるのだ。岡尾名誉教授によれば、駅伝のオリンピック競技化を模索する関係者もいるそうだ。今後の海外普及に期待がかかる。

岡尾惠市名誉教授 最後に岡尾名誉教授は、駅伝文化の将来について次のように話す。

「さまざまな駅伝大会ではすでに各区間の距離にバリエーションを持たせていますが、このような工夫は続いてほしいですね。各選手が強みを発揮できる環境が整えば、短・中・長距離それぞれで競技レベルが上っていくはずです。

たとえ特定のチームや選手だけが優れていても競技全体が発展できるとは限りません。競技の魅力を増し、全体のレベルを底上げする工夫や改善が今まで以上に追求されてほしいと思います」100年の長きにわたって続き、今も強い人気を誇る駅伝という競技。その人気とレベルを保ち、発展させるには、スター選手や常勝チームの登場を待つだけでは足りない。選手各人の長所を発揮させ、長距離競技全体のレベルアップを図る――そのような俯瞰的な視点が必要とされている。

転載元:shiRUto -シルト-